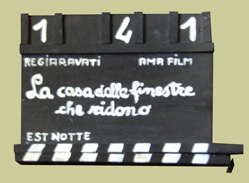

L'inquilino della casa dalle finestre che ridono

14 Luglio 2008

(LA VERA STORIA DI COLUI CHE ABITO' NEL CASOLARE DALLE BOCCHE SORRIDENTI)

PROLOGOMolto, molto tempo fa, esisteva una via d’acqua per il traffico commerciale tra

Ferrara e

Venezia; una via che permetteva a Bologna di entrare nei traffici commerciali internazionali. Di tale via il

canale Navile, alimentato dal canale di

Savena e dalle acque del

Reno, rappresentava il tratto di

Malalbergo. Era un canale navigabile, a quel tempo, ma che non godette mai di vita facile: era agibile per soli sette mesi all’anno e quando la rivoluzione industriale portò treni, strade e ferrovie, il Navile perse definitivamente la sua utilità rimpicciolendo di anno in anno fino a diventare, dopo la Seconda Guerra Mondiale, poco più che un ampio rigagnolo.

1940Fu proprio nell’immediato dopoguerra (forse persino qualche anno prima) che, in un casolare a due passi da

Malalbergo, venne al mondo

Fiorenzo. La sua terra era un paesaggio solare: la robusta casa di campagna in cui viveva era immersa nel verde a pochi metri dall’argine del

Navile. La zona era quella dell’azienda agricola

“Ercolana”: ampie risaie di proprietà dei

Baroni Cataldi, genovesi, un podere di 300 ettari affiancato a quello, più piccolo, dei

Cavazza (150 ettari), cui apparteneva la cosiddetta

Tenuta BIN, esistente ancor oggi (seppur con altro nome).

Fiorenzo amava quella terra, ci viveva a meraviglia. Trascorse l’infanzia inseguendo le farfalle, correndo tra i campi che si distendevano tra la sua casa e l’unità abitativa centrale del podere (al posto della quale oggi sorgono solo grossi capannoni), richiamato mille volte dai genitori preoccupati che lo vedevano sparire per ore intere. Percorreva i sentieri tra le risaie fin lì e anche oltre, magari fino alla casa del guardiano, un casolare gemello al suo che delimitava il podere dalla parte opposta, a sud dei caseggiati centrali. Giocava con gli amici, le amiche, osservava le centinaia di rane che spuntavano gracidando dall’acqua, passava giornate semplici e indimenticabili sedendo la notte davanti casa ad osservare per ore il cielo stellato mentre decine e decine di uccelli armonizzavano il silenzio di quel luogo di pace (a pochi passi dalla via Nazionale, è vero, ma del tutto tranquillo e sereno).

Altri tempi, altra vita. Che continuò a lungo però, anche senza il padre di

Fiorenzo morto giovanissimo, a 33 anni; nel frattempo al casolare era arrivata un’altra famiglia a dividere lo stesso spazio. I piani erano due, ma le unità abitative erano separate in verticale e non in orizzontale: ognuna delle famiglie disponeva di due vani a piano terra e due al superiore. Per anni

Fiorenzo continuò a vivere lì con la madre e la sorella minore, finché

arrivarono i giorni della scuola e tutto inevitabilmente cambiò. Inseguendo i suoi sogni solo in parte vanificati da un carattere che molti gli rimproveravano troppo docile e preparandosi a quella che sarebbe diventata la sua professione (lavorerà all’Alfa Romeo come meccanico elettronico),

Fiorenzo si trasferì altrove, seguito da madre e sorella. Così, dopo che già da qualche tempo la famiglia con cui avevano condiviso parte di quegli anni aveva traslocato nelle abitazioni centrali, più ampie, il casolare perse anche i suoi ultimi inquilini. Era il

1963 e la tenuta stava cominciando a subire le prime mutazioni. Fu solo verso il

1970, però, che

le risaie vennero convertite in campi da coltivare (cipolle, barbabietole, erba medica...) e si piantarono rigogliosi frutteti. La casa del risaio e quella del guardiano, ovvero i due edifici ai margini del podere, erano stati definitivamente abbandonati dando l’avvio alla propria inevitabile decadenza: i tetti comincivano a cedere, i mattoni si staccavano, si formavano grossi buchi sotto le finestre, eppure ciò che circondava la casa di

Fiorenzo era ancora uno splendido giardino che rendeva il luogo altamente suggestivo.

1976Un abile

regista emiliano aveva deciso di girare un

thriller padano e stava compiendo assieme ai suoi collaboratori un ampio monitoraggio del ferrarese, del bolognese e del Polesine. Aveva necessità di trovare un casolare isolato, che apparisse fuori dal mondo e diventasse il centro ideale della vicenda, la “casa maledetta” che avrebbe dato il titolo al suo film.

Il casolare di Fiorenzo, da tempo disabitato e abbandonato al proprio triste destino, pareva potesse fare al caso suo. Suo e di quel gruppo di amici alle prese con un’opera che doveva ancora nascere ma che potenzialmente avrebbe già potuto fregiarsi della definizione di capolavoro “in erba”. Qualcuno passò sulla statale e aguzzò gli occhi, si dice, capendo di aver forse trovato ciò che cercava. Si informò, chiese se gli avrebbero permesso di disegnarvi sopra qualcosa e gli venne confermato che non ci sarebbe stato alcun problema: la casa, già in precarie condizioni di stabilità, sarebbe stata presto demolita. Fu così che uno studente americano in belle arti, che soggiornava a Roma nella pensioncina allora gestita dalla madre del regista, si unì ad

Antonio Avati (fratello del regista) e al truccatore

Amadei e insieme ai due disegnò sulle finestre del casolare di

Fiorenzo grandi labbra carnose e sorridenti, che sarebbero diventate l’emblema del film che stavano per girare.

La tenuta BIN e il suo casolare, lì a due passi (si parla di una cinquantina di metri di distanza) era importante che

non si vedessero: la loro doveva sembrare una casa isolata, lontana dal mondo anche se a meno di mezzo chilometro c’erano

Malalbergo, i bar, la chiesa... per cui si studiarono le inquadrature e in particolar modo quelle che prevedevano venisse ripresa la facciata con le finestre sorridenti: non si poteva evitare d’inquadrare un palo della luce (ce n’erano un po’ troppi lì intorno), ma i frutteti lì a due passi coprivano a dovere la casa vicina e il gioco era fatto: sembrava proprio fossero in piena campagna.

Fiorenzo avrebbe avuto qualcosa da dire, forse, ma chi invece si avvicinò al film durante le riprese fu solo sua sorella

Virginia, confusa tra coloro che guardavano incuriositi la troupe all’opera.

“Quella è la mia casa”, avrebbe forse voluto dire. Ma non lo disse e nessuno seppe chi era. Non troppi giorni di riprese, a

Malalbergo, ma in uno di questi fece in tempo ad arrivare all’

Ercolana anche

Tognazzi. Per salutare

Avati, Orlandi e gli altri amici (come dimenticare i mesi ruggenti della

mazurca e del fico fiorone?). Quel giorno

Ugo fermò il giovane

Dino, che abitava proprio lì nei pressi (nelle case centrali) e che stava passando di lì in bici, per domandargli come raggiungere la troupe al lavoro oltre il canale.

Dal momento che il ponte a metà via che si vede oggi ancora non c’era, il grande attore dovette passare per

Malalbergo, prima di imboccare la strada sull’argine e raggiungere la casa di Fiorenzo dove stavano tutti. C’era grande agitazione, sul posto. I ruoli della troupe non eran sempre ben definiti e capitava che ognuno facesse un po’ di tutto:

Federico ad esempio, la giovane comparsa che spalava per ritrovare i cadaveri sepolti lì alla casa, era anche il proprietario del

Guzzi Sport 15 a cui era stato attaccato il sidecar sul quale viaggiava

Cavina. Allo stesso tempo era anche che la controfigura di

Capolicchio nelle scene “in velocità” (la moto è conservata in un bizzarro museo dedicato ai motocicli famosi del cinema che sta nelle Marche e nel quale vi è pure quello di Tognazzi del

Federale: “buca, buca con acqua...”).

A riprese terminate

Virginia, la sorella di Fiorenzo, tornò un’ultima volta a vedere la casa per stupirsi di quanto era stata modificata, al suo interno. Sorrise vedendo le bocche disegnate sulle finestre dalle quali tante volte s’era affacciata e la salutò, salutò la sua infanzia. La casa restò lì ancora qualche anno prima di denunciare il totale stato di abbandono e finire, come previsto, definitivamente abbattuta. La stessa sorte che toccò alla casa gemella, la “casa del guardiano”, all’estremo opposto del podere, che non ebbe la fortuna di trovarsi protagonista di alcun film e si spense nel silenzio generale. Si chiudeva un’epoca, mentre la tradizione orale cominciò chissà perché a spostare nell’immaginario popolare la casa del buon

Fiorenzo in direzione del

Delta del Po. Per anni si è creduto che la casa dalle finestre che ridono stesse lì, nella via del

Po di Volano, a un tiro di schioppo dalla villa delle sorelle

Legnani. Era normale, il centro nevralgico del film era quello, no? Invece no, la casa di

Fiorenzo stava molto più distante, a chilometri e chilometri da lì; sotto

Malalbergo, dalle parti di

Ferrara ma in provincia di

Bologna.

2008Aiutato dalle “confessioni” fondamentali di

Cesare Bastelli, uno strano tipo comincia a indagare sulla reale posizione di quella che fu la casa dalle finestre che ridono. L’aiuto regista storico di

Avati, dopo aver “aiutato”

Pupi aiuta anche lo strano tipo e dice la verità, finalmente:

“No, la casa con le finestre dipinte non è dove credi che sia ma a Malalbergo. Sulla sinistra c’è un canale. Passato il canale c’è (c’era) un frutteto e in mezzo una casetta che ci diedero il permesso di dipingere proprio perché la dovevano abbattere.” Sono indicazioni precise, per quanto la zona indicata sia ampia, e lo strano tipo chiamato

Zender, spinto da un amico che porta su internet il nome del “pittore delle agonie” del film incriminato, organizza una

spedizione alla ricerca della “casa che non c’è” con l’obiettivo di stabilire con esattezza

dove fossero le sue fondamenta, dopo anni di equivoci. La spedizione parte, giunge sul posto, si ferma (senza saperlo) nel parcheggio di quella che fu la

Tenuta BIN ma non riesce a ipotizzare con la necessaria precisione il punto in cui sorgeva il casolare abbattuto di

Fiorenzo, che nel frattempo se ne stava al paese vicino ignaro di quanti si fossero messi sulle tracce della casa in cui aveva trascorso la sua giovinezza felice e della quale era stato l’ultimo inquilino. Il gruppo indaga in loco: a fianco dell’ex tenuta BIN stanno un frutteto e un dislivello;

lo stesso dislivello, sembra, che in un fotogramma del film

Cavina e

Capolicchio percorrono. La sensazione di essere sul punto giusto c’è, ma ancora troppe cose non coincidono: l’argine è basso, la casa esistente oggi non poteva al tempo non essere stata inquadrata, le distanze non quagliano...

Legnani (

il nostro, Legnani) viene fotografato con un mattone che pare dipinto in mano, ma la sensazione è che non ci siamo ancora.

Zender e

Markus (uno dei componenti la spedizione) si avviano e raggiungono a piedi quella che era stata la casa delle otto famiglie.

Zender è convinto che il casolare del film di

Avati sorgesse in una posizione X di quel tragitto, un tratto tuttavia troppo lungo per poter fornire a chi sia interessato un’informazione accettabile.

Tornato a casa,

Markus riguarda il film e nota più volte inquadrato un palo della luce. Informa della cosa

Zender il quale vede apparire, in una sua foto scattata durante la spedizione, proprio un palo della luce (lo stesso?). Si comincia a riconsiderare il frutteto, si capisce che ce n’è uno del tutto simile a sinistra della casa oggi esistente e si ipotizza con più serietà la posizione.

Zender, deciso a porre fine alla questione una volta per tutte, sfrutta un suo viaggio

verso Venezia e devia con la fida

Wupa Wump verso

Malalbergo per tornare a verificare le ultime teorie e strologare ulteriormente. Arriva in loco e comincia a fare qualche calcolo sul frutteto, la distanza, il palo della luce e individua quello che secondo lui potrebbe essere il posto esatto. Non soddisfatto comunque per la mancanza di una vera certezza, parte per

Malalbergo e rompendo l’anima a baristi e avventori di bar trova finalmente un testimone. Il buon

Fiorenzo, che vive poco distante, non può sapere che in quel momento un suo vecchio amico sta raccontando di lui e del suo casone a un mezzo pazzo. L’uomo del bar, dopo aver negato che mai fosse esistita una casa abbattuta lì in zona, ricorda improvvisamente il film (“le finestre sorridenti”, lo chiama) e dice di poter portare

Zender sul posto esatto in cui la casa sorgeva. Cosa chiedere di meglio? Seguendo l’uomo che pedala fino in

via Canale,

Zender giunge sul posto esatto, che si conferma essere precisamente (al metro) quello ipotizzato poco prima. Alla luce di questa seconda prova (testimone oculare) non possono esserci più dubbi. L’uomo però, a questo punto, pronuncia una frase-trappola:

“laggiù c’è ancora qualche rudere, di sicuro...”. Come resistere? L’accesso è a dir poco impervio: si tratta d’immergersi tra frasche impenetrabili, chili di ragnatele, fanghiglia, ortiche, sterpaglie, animali di ogni genere... Una cosa da dementi, insomma, alla quale Zender prova a sottrarsi seguendo anche i consigli dell’uomo (

“Non vorrai mica entrare là dentro, no?”). Prova, appunto. Poi ci ripensa un minuto e si tuffa mentre dietro sente distintamente l’uomo sogghignare. In mezzo al groviglio verde prova a fare due ragionamenti per calcolare il punto esatto.

Lì lontano, infatti, par di vedere uno spiazzetto meno coperto dai rovi rispetto agli altri. Con un po’ di incoscienza (è in sandali e calzoni corti) si lascia coprire dal verde e avanza, arrivando esattamente (metro più metro meno) su quelle che furono le fondamenta della casa dalle finestre che ridono. Scatta le foto dal punto esatto in cui si trova e ritorna a fatica alla vita. Il passo successivo sarà avvicinarsi ancor di più alla verità:

Zender prega l’uomo di fargli trovare l’amico che lui diceva vivesse lì. Difficile, anzi impossibile, pare. Ma il desiderio ardente di poter parlare con l’inquilino della casa dalle finestre che ridono porta

Zender a imbarcarsi nell’ennesima, ridicola avventura. In mano ha solo un nome:

Fiorenzo (

“lo chiamavano Fiorenzo Magni, aveva quella bicicletta... ma il cognome proprio non lo ricordo”). Dovrebbe abitare (forse, non è detto) al paese vicino. Di conseguenza altro giro nei bar, acquisizione di indicazioni anche discordanti (alcuni dicono non abiti più lì, i dirimpettai ne negano misteriosamente l’esistenza...) e infine l’incontro.

5/7/2008: FINALEZender e

Wupa Wump bussano alla nuova casa dell’inquilino. Si affaccia la moglie, che dapprima dice di non ricordare che il marito abbia mai abitato in un luogo differente da quello in cui abita ora, ma la memoria le difetta.

Fiorenzo compare dietro la porta, nell’ombra: è un uomo sulla settantina, dall'aria tranquilla e il viso rotondo. Capelli bianchi e un placido sorriso contagioso che fa trasparire dal volto la bontà d'animo che dimostrerà di lì a poco. Esce di casa e va incontro alla coppia; con infinita gentilezza si apre e racconta tutto. Offre una cedrata, mostra la sua officina, ricorda la storia della tenuta

“Ercolana” e la sua infanzia trascorsa proprio lì, in quella che sarebbe diventata la Casa dalle finestre che ridono. Bei tempi, tempi in cui la vita era semplice e ricca di emozioni. Cinquanta, sessant’anni fa. Di sicuro molti anni prima che un suo coetaneo di talento decidesse di usare proprio la casa della sua giovinezza per trasformarla nella cupa residenza di un pittore pazzo e delle sue sorelle...

La ricostruzione delle tre epoche non sarebbe stata possibile senza il fondamentale aiuto del mai troppo lodato

Cesare Bastelli, alle testimonianze del quale si sono aggiunte quelle di

Fiorenzo (in primis),

Dino,

Virginia e

Federico.

- Si rimanda all'approfondimento sulle location per vedere le foto di oggi relative alle location del film e all'approfondimento su ulteriori location per chi vuole saperne ancora di più.

- Si rimanda all'approfondimento sulle foto di scena per vedere un buon numero di foto di scena inedite scattate dall'aiuto regista Cesare Bastelli.

ARTICOLO INSERITO DAL BENEMERITO

ZENDER